馬克思主義基本原理概論重點,馬克思主義基本原理概論知識點是什么

1、馬克思主義基本原理概論知識點是什么

馬克思主義基本原理概論知識點包含馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學與科學社會主義三部分內容。

第一部分是關于認識世界和改造世界的方法論和世界觀,起著認識和改造人、社會與世界的橋梁媒介的工具性作用。

第二部分是我們批判資本主義,認識社會主義的基礎性知識。

第三部分是在掌握歷史唯物主義的基礎上,把握人類社會的發展規律,并在這一規律的指導之下,推動我們國家社會主義國家建設的理論指導。

概論知識點:

馬克思主義基本原理是對馬克思主義立場、觀點和方法的集中概括,是經過實踐檢驗了的確定為真理的理論,具有普遍的、根本的、長遠的指導意義。

馬克思主義始終站在無產階級和人民大眾的立場,一切為了人民、一切依靠人民,全心全意為人民謀利益。

馬克思主義的基本立場,是馬克思主義觀察、分析和解決問題的根本立足點和出發點。

馬克思主義的基本觀點是在分析自然、社會和人類思維的基礎上形成的。

主要包括:唯物論的觀點、實踐的觀點、辯證的觀點、唯物史觀、勞動價值論、剩余價值論、社會主義革命和無產階級專政、共產主義等。

2、馬克斯主義基本原理概論自考重點

馬克思主義理論的組成部分、理論來源、理論品質及世界觀方法論。

組成部分:馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學、科學社會主義

理論來源:德國古典哲學、英國古典政治經濟學、英法兩國的空想社會主義。

理論品質:堅持一切從實際出發,理論聯系實際,實事求是,在實踐中檢驗真理和發展真理

世界觀方法論:辯證唯物主義和歷史唯物主義

2.哲學的基本問題及內容。

基本問題:思維和存在的關系問題。

內容:

①存在和思維究竟誰是世界的本原,即物質和精神何者是第一性、何者是第二性的問題。對這同一問題的不同回答,構成了劃分唯物主義和唯心主義的標準。

②存在和思維有沒有同一性,即思維能否正確認識存在的問題。對這同一問題的不同回答,構成了劃分可知論和不可知論的標準。

3.馬克思主義的物質觀及其理論意義。

物質觀:物質是不依賴于人的意識,并能為人的意識所反映的客觀實在

理論意義:

第一堅持了唯物主義一元論,同唯心主義一元論和二元論劃清了界限

第二堅持了能動的反映論和可知論,批判了不可知論

第三體現了唯物論和辯證論的統一,克服了形而上學唯物主義的缺陷

第四體現了唯物主義自然觀和唯物主義歷史觀的統一,為徹底的唯物主義奠定了理論基礎

4.物質的根本屬性,運動和靜止的辯證關系。

根本屬性:運動。

辯證關系:物質世界的運動是絕對的,而物質在運動過程中又有某種相對的靜止。相對靜止是物質運動在一定條件下的穩定狀態。運動的絕對性體現了物質運動的變動性、無條件性靜止的相對性,體現了物質運動的穩定性,有條件性。運動和靜止相互依賴、相互滲透、相互包含,“動中有靜,靜中有動”。無條件的絕對運動和有條件的相對靜止構成了對立統一的關系。

5.意識的本質、作用,發揮主觀能動性的條件。

本質:意識是人腦這樣一種特殊物質的機能和屬性,是客觀世界的主觀映像。

作用:第一,意識活動具有目的性和計劃性。

第二,意識活動具有創造性。

第三,意識具有指導實踐改造客觀世界的作用。

第四,意識具有調控人的行為和生理活動的作用。

條件:第一,從實踐出發是正確發揮人的主觀能動性的前提。

第二,實踐是正確發揮人的主觀能動性的基本途徑。

第三,正確發揮人的主觀能動性,需要依賴一定的物質條件和物質手段。

6.聯系的基本特點。

客觀性,普遍性,多樣性,條件性。

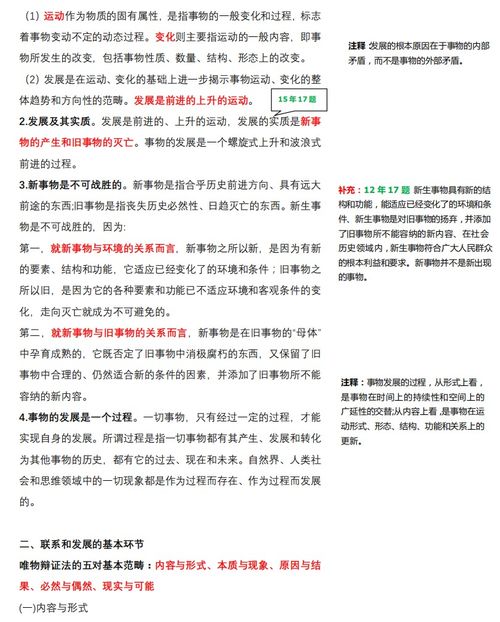

7.唯物辯證法的實質和核心。

對立統一規律。

(揭示了事物普遍聯系的根本內容和變化發展的內在動力。提供了人們認識世界和改造世界的根本方法矛盾分析方法。)

8.矛盾的基本屬性。

對立屬性(斗爭性)和統一屬性(同一性)

9.矛盾的普遍性和特殊性及其相互關系。

普遍性:矛盾存在于一切事物中,存在于一切事物發展過程的始終,舊的矛盾解決了,新的矛盾又產生事物始終在矛盾中運動。

特殊性:是指各個具體事物的矛盾,每一個矛盾的各個方面,在發展的不同階段上各有其特點

相互關系:矛盾的普遍性和特殊性是辯證統一的關系,矛盾的普遍性即矛盾的共性,矛盾的特殊性即矛盾的個性,矛盾的共性是無條件的,絕對的矛盾的個性是有條件的,相對的,任何現實存在的事物的矛盾都是共性和個性的有機統一,共性寓于個性之中,沒有離開個性的共性,也沒有離開共性的個性。

10.實踐的基本特征:直接現實性,自覺能動性,社會歷史性。

11.實踐在認識活動中的決定作用。

第一,實踐是認識的來源

第二,實踐是認識發展的動力

第三,實踐是認識的目的

第四,實踐是檢驗認識真理性的唯一標準

12.認識的本質與過程。

認識本質:是主體在實踐基礎上對客體的能動反映。

認識過程:是一個在實踐基礎上不斷深化的發展過程,即表現為實踐基礎上由感性認識到理性認識,再從理性認識到實踐的具體認識過程;又表現為從實踐到認識,再從認識到實踐的循環往復和無限發展的總過程。

13.認識運動的兩次飛躍。

第一次飛躍主要表現為在實踐基礎上認識活動由感性認識能動的飛躍到理性認識,也就是“從生動的直觀到抽象的思維”。

第二次能動的飛躍,從認識到實踐,是“認識過程的第二個階段,即由精神到物質的階段,由思想到存在的階段”。

14.感性認識與理性認識的表現形式及其特點

感性認識的形式是感覺、知覺、表象。特點是直接性。

理性認識的形式是概念、推斷、推理。特點是抽象性和間接性。

15.真理的絕對性與相對性。

真理的絕對性是指真理主觀客觀統一的確定性和發展的無限性。

一方面承認了真理的客觀性,

一方面承認了世界的可知性。

真理的相對性是指人們在一定條件下對客觀事物及其本質和發展規律的正確認識總是有限度的、不完善的。廣度和深度有限度。

16.人類實踐活動的兩個尺度:真理尺度和價值尺度。

17.社會存在及其基本要素。

社會存在也稱社會物質生活條件是社會生活的物質方面。主要包括自然地理環境,人口因素,和物質生產方式。

18.社會意識及其獨立性。

社會意識是社會,生活的精神方面是社會存在的反映。

社會意識的相對獨立性是指社會意識在從根本上受到社會存在決定的同時,還具有自己特有的發展形式和規律。主要表現在,一是社會意識與社會存在發展的不完全同步性和不平衡性。二是社會意識內部各種形式之間的相互影響及各自具有的歷史繼承性。三是社會意識對社會存在能動的反作用。

19.生產力與生產關系的矛盾運動及其規律。

生產力與生產關系的相互關系是生產力決定生產關系和生產關系又反作用于生產力。

20.經濟基礎與上層建筑的矛盾運動及其規律。

經濟基礎的內涵,其一社會的一定發展階段上往往存在多種生產關系,但決定一個社會性質的社區占支配地位的生產關系。其二,經濟基礎與經濟體制具有內在聯系。上層建筑是建立在一定經濟基礎之上的意識形態,以及與之相應的制度組織和設施。在整個上層建筑中政治上層建筑居主導地位,國家政權是核心。

上層建筑一定要適合經濟基礎狀況的規律,首先經濟基礎決定上層建筑,其次,上層建筑對經濟基礎具有反作用,在此經濟基礎與上層建筑的相互作用,構成二者的矛盾運動。最后經濟基礎與上層建筑之間的內在聯系,構成了上層建筑一定要適合經濟基礎狀況的規律。

21.社會形態的內涵。

社會形態是關于社會運動的具體形式,發展階段和不同質態的范疇,是同生產力發展一定階段相適應的經濟基礎與上層建筑的統一體。社會形態包括社會的經濟形態,政治形態和意識形態。經濟形態是社會形態的基礎上資料所有制關系具有決定性的意義。

22.社會發展的根本動力。

物質生產方式是社會發展的基礎,在此基礎上形成的生產力和生產關系的矛盾、經濟基礎和上層建筑的矛盾是社會發展的基本矛盾和根本動力。

23.商品經濟產生的歷史條件。

商品經濟是在一定的歷史條件下,作為自然經濟的對立物而產生和發展起來的。商品經濟是以交換為目的,而進行生產的經濟形勢,它是一定社會歷史條件的產物。商品經濟得以產生的社會歷史條件有兩個,一是存在社會分工,二是生產資料和勞動產品屬于不同的所有者。

24.商品的二因素與勞動的二重性。

商品是用來交換能滿足人的某種需要的勞動產品,具有使用價值和價值兩個因素或兩種屬性,是使用價值和價值的矛盾統一體。具體勞動和抽象勞動是同一勞動的兩種規定。任何一種勞動一方面是特殊的具體勞動,另一方面又是一般的抽象勞動,這就是勞動的二重性。正是勞動的二重性決定了商品的一因素。

25.商品價值量的決定。

商品的價值包括,質的規定和量的規定兩個方面。價值的質的規定回答的是價值的實體是什么。價值的量的規定則回答價值的大小由什么決定和怎樣決定。

26.價值規律的內容、表現形式及其作用。

價值規律是商品生產和商品交換的基本規律,這一基本規律的主要內容和客觀要求是,商品價值量由生產商品的社會必要勞動時間決定,商品交換以價值量為基礎,按照等價交換的原則進行。

價值規律的表現形式是:商品的價格圍繞商品的價值自發波動。

作用:第一,自發的調節生產資料和勞動力在社會各生產部門之間的分配比例。第二,自發的刺激社會生產力的發展。

第三自發的調節社會收入的分配。

27.以私有制為基礎的商品經濟的基本矛盾。

私人勞動和社會勞動的矛盾構成私有制商品經濟的基本矛盾,這一矛盾貫穿商品經濟發展過程的始終,決定著商品經濟的各種內在矛盾及其發展趨勢。

首先,私人勞動和社會勞動的矛盾決定著商品經濟的本質及發展過程。

其次,私人勞動和社會勞動的矛盾是商品經濟其他一切矛盾的基礎。

最后,私人勞動和社會勞動的矛盾決定著商品生產者的命運。

28.勞動力成為商品的基本條件。

①勞動者是自由人,能夠把自己的勞動力當做自己的商品來支配;

②勞動者沒有別的商品可以出賣,自由得一無所有,沒有任何實現自己的勞動力所必需的物質條件。(勞動力成為商品是貨幣轉化為資本的前提)

29.勞動力商品價值的內容。

勞動力的價值,是由生產、發展、維持、延續勞動力所必需的生活必需品的價值決定的。它包括三個部分:

①維持勞動者本人生存所必需的生活資料的價值

②維持勞動者家屬的生存所必需的生活資料的價值

③勞動者接受教育和訓練所支出的費用。(勞動力商品的使用價值是價值的源泉,它在消費過程中能夠創造新的價值,而且這個新的價值比勞動力本身的價值更大。)

30.資本的本質及其劃分。

本質:資本主義所有制是雇傭勞動賴以存在的基礎,是資本與雇傭勞動之間剝削與被剝削關系的體現。

劃分:劃分為不變資本和可變資本.其中可變資本是以生產資料形態存在的資本;不變資本是用來購買勞動力的那部分資本。

31.生產剩余價值的基本方法。

①絕對剩余價值的生產:必要勞動時間不變的條件下,由于延長工作日的長度和提高勞動強度而產生的剩余價值。

②相對剩余價值的生產:在工作日長度不變的條件下,通過縮短必要勞動時間而延長剩余勞動時間的方法,增加剩余價值的生產。

32.資本的有機構成。

定義:由資本的技術構成決定反映技術構成變化的資本價值構成,叫做資本的有機構成.通常C:V表示,其中C為不變資本,V為可變資本.

(1)相對于過剩人口形成

1.有機構成提高導致資本對勞動力需求相對減少甚至絕對減少。

2.勞動力供給日益增加

(2)相對過剩人口是資本主義生產方式存在與發展的必要條件

33.利潤與剩余價值的區別。

剩余價值,當它不被看作雇傭工人剩余勞動的產物,而是當作全部預付資本的產物時,就轉化為利潤,用p表示。而商品價值從W = c + v + m轉化為W = k + m,現在進一步轉化為W = k + p,掩蓋了利潤的來源。

利潤是剩余價值的轉化形式。利潤和剩余價值的關系是:它們本來是一個東西,所不同的,剩余價值是對可變資本而言的,而利潤是對全部預付資本而言的;剩余價值是利潤的本質,利潤是剩余價值的轉化形式。利潤這種現象形式歪曲了剩余價值的來源,掩蓋了資本主義剝削實質。(百度的)

在現實的資本主義經濟生活中,資本家并不是把剩余價值看作可變資本的產物,而是把它看作全部墊付資本的產物或增加額,剩余價值便取得了利潤的形態。

希望適用于所有人。

3、《馬克思主義基本原理概論》緒論第一節攻略重點學習

1、先做好準備工作

2、要想學得好,光死記硬背是不行的,要掌握好的學習方法

3、緒論

4、馬克思主義產生的經濟根源

5、馬克思主義產生的政治根源

6、馬克思主義產生的直接理論來源

7、馬克思主義科學體系的三個組成部分的內涵

8、馬克思主義產生的科學技術條件

9、1845年發表的馬克思的《關于費爾巴哈的提綱》和1845-1846年馬克思、恩格斯合寫的《德意志意識形態》標志著馬克思主義的基本形成

10、馬克思主義的發展

1.先做好準備工作。《馬克思主義基本原理概論》這本書,2008年版本,衛興華、趙家祥主編。兩種不同顏色的筆,是為了強調重點。兩本筆記本,一本用來整理重要知識點,加強記憶、便于復習;一本筆記本用來記錄錯題,并且注明錯誤的原因、正確的解釋,保證理解該知識點、以后不會再錯。

2.要想學得好,光死記硬背是不行的,要掌握好的學習方法:1.在理解的基礎上運用。2.結合真題,掌握重點知識的考點。3.梳理體系,強化做題。4.聯想記憶。

3.緒論,馬克思主義是關于工人階級和人類解放的科學。第一節,馬克思主義的產生和發展。

4.馬克思主義產生的經濟根源:資本主義經濟的發展為馬克思主義產生提供了經濟、社會歷史條件。資本主義機器大工業的發展提高了生產力,同時激化了資本主義固有矛盾:即生產的社會化和生產資料私人占有之間的矛盾。

5.馬克思主義產生的政治根源:工人階級作為一支獨立地政治力量登上歷史舞臺,進行反對資本主義制度和資產階級統治的斗爭,為馬克思主義的產生準備了階級基礎。三大工人運動標志著無產階級作為獨立的政治力量登上歷史舞臺:a、法國里昂工人起義;b、英國“人民憲章”運動c、德國西里西亞工人起義。

6.馬克思主義產生的直接理論來源:德國古典哲學、英國古典經濟學、英法空想社會主義。德國古典哲學的代表:黑格爾(辯證法)、費爾巴哈(唯物主義);英國古典經濟學的代表人物:亞當·斯密和大衛·李嘉圖;英法空想社會主義的代表人物:圣西門、傅立葉、歐文。

7.馬克思主義科學體系的三個組成部分的內涵:馬克思主義的各個組成部分,不是彼此孤立、互不聯系的,而是組成一個具有內在邏輯聯系的科學體系,其中馬克思主義哲學是科學的世界觀和方法論,政治經濟學是馬克思主義的理論基礎,處于核心地位的則是科學社會主義理論。馬克思、恩格斯以唯物史觀和剩余價值學說為基礎,創立了科學社會主義理論,實現了社會主義理論的變革。

8.馬克思主義產生的科學技術條件:細胞學說、能量守恒和轉化定律與生物進化論。1845年發表的馬克思的《關于費爾巴哈的提綱》和1845-1846年馬克思、恩格斯合寫的《德意志意識形態》標志著馬克思主義的基本形成。1847年7月發表的馬克思的《哲學的貧困》和1848年馬克思、恩格斯合寫的《共產黨宣言》標志著馬克思主義的公開問世。

9.馬克思主義的發展,列寧對其的發展,不做要求。馬克思主義的發展,中國化發展,需要重點掌握,包括:毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀。中國特色社會主義理論體系:鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀。

4、馬克思主義基本原理概論知識點總結和每章重點總結

社會主義制度的建立

一、社會主義從空想到科學、從理論到實踐的發展,這是社會主義發展史上的兩次飛躍。

(一)社會主義從空想到科學的發展

馬克思恩格斯創立的唯物史觀和剩余價值學說實現了空想社會主義到科學社會主義的轉變。1848年2月,馬克思恩格斯《共產黨宣言》的發表,標志著科學社會主義的問世。

(二)無產階級革命與社會主義制度的建立

無產階級革命有暴力的與和平的兩種形式,其中,暴力革命是主要的基本的形式。馬克思恩格斯曾經從自由競爭的資本主義時代條件出發,認為無產階級革命至少將在經濟發達的幾個主要的資本主義國家內同時發生。

在一個時期內,主要資本主義國家先后相繼爆發無產階級革命,形成一個互相促進和支持的革命高漲的局面。

19世紀末20世紀初,自由資本主義發展到壟斷資本主義階段即帝國主義階段,資本主義世界的經濟政治情況發生了新的變化,“經濟和政治發展的不平衡是資本主義的絕對規律。”列寧得出結論:社會主義革命可以首先在經濟落后的一國或數國取得勝利的理論。

列寧、斯大林領導下的蘇維埃俄國對社會主義的探索

(一)列寧領導下的蘇維埃俄國對社會主義的探索

第一個時期,從1917年11月到1918年春天,蘇維埃政權基本上完成了“剝奪剝奪者”的任務,銀行和大工業的國有化使無產階級掌握了國家的經濟命脈。

第二個時期,從1918年夏天到1921年春,列寧領導的蘇維埃政權實行了以取消商品貨幣關系為主要特征的戰時共產主義政策,在經濟上采取一系列非常的、特殊的又帶有強制性的措施。

第三個時期,1921年3月,俄共(布)召開十大,毅然決定從戰時共產主義政策過渡到實行以發展商品經濟為主要特征的新經濟政策。

(二)斯大林領導下的蘇聯對社會主義的探索

蘇聯模式的基本特征,從經濟方面來看,主要是由經濟發展戰略和經濟體制兩部分組成。在發展戰略方面,主要是以高速度發展國民經濟為首要任務,以重工業為發展重點,實現從農業國到工業國的轉變。

請添加微信號咨詢:19071507959

最新更新

推薦閱讀

猜你喜歡

關注我們

留學規劃

留學規劃  留學考試

留學考試  留學指南

留學指南  留學攻略

留學攻略  留學生活

留學生活  留學信息

留學信息  留學專業

留學專業  留學簽證

留學簽證  關于我們

關于我們  網站首頁

網站首頁