駑馬十駕,“駑馬十駕,功在不舍”是什么意思?出自哪里?

1、“駑馬十駕,功在不舍”是什么意思?出自哪里?

意思是:劣馬連走十天,它的成功在于不停止。出自荀子的《勸學》。

【出處節選】《勸學》——先秦·荀子

騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。

【白話譯文】駿馬一跨躍,也不足十步遠;劣馬連走十天,它的成功在于不停止。如果刻幾下就停下來了,那么腐朽的木頭也刻不斷。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。

1、《勸學》創作背景

《勸學》是戰國時期思想家、文學家荀子創作的一篇論說文,是《荀子》一書的首篇。文章較系統地論述了學習的理論和方法,分別從學習的重要性、學習的態度以及學習的內容和方法等方面,全面而深刻地論說了有關學習的問題。

2、《勸學》作者介紹

荀子(約公元前313年-公元前238年),名況,字卿,華夏族(漢族),戰國末期趙國人。著名思想家、文學家、政治家,時人尊稱“荀卿”。西漢時因避漢宣帝劉詢諱,因“荀”與“孫”二字古音相通,故又稱孫卿。曾三次出任齊國稷下學宮的祭酒,后為楚蘭陵(位于今山東蘭陵縣)令。

2、駑馬十駕的解釋

出自:騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。

千里馬跨躍一下,也不會超過十步的路程;劣馬雖然走得慢,連走十天也可以到達很遠的地方,這是由于它能持之以恒。

出自先秦荀子的《勸學》。

拓展:

荀子(約公元前313年—公元前238年),名況,字卿(一說時人相尊而號為卿) ,戰國末期趙國人 ,兩漢時因避漢宣帝詢名諱稱“孫卿”,思想家、哲學家、教育家,儒家學派的代表人物,先秦時代百家爭鳴的集大成者。荀子總結百家爭鳴的理論成果和自己的學術思想,創立了先秦時期完備的樸素唯物主義哲學體系,他的思想在以后兩千多年封建社會的發展中潛移默化地發生著影響。著名弟子有李斯、韓非、張蒼。所處時代:戰國時期趙國。

《勸學》的語言簡練、深入人心,表達了韓愈對學習的熱愛和對人生的深刻思考。這篇文章不僅在當時引起了廣泛的反響,而且對后世的教育和文化產生了深遠的影響。它被譽為中國古代散文的經典之作,也是中國文化和教育的重要組成部分。

3、“弩馬十駕,功在不舍。”出自哪篇文章?

出自《荀子·勸學》,原文如下:

“騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。”

譯文:駿馬一跨躍,也不足十步遠;劣馬連走十天,它的成功在于不停止。如果刻幾下就停下來了,那么腐朽的木頭也刻不斷。如果不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。

《勸學》全文的中心思想是:一、 學不可以已;二、 用心一也,三、學也者,固學一之也。

這是月牙山人(朱金城)對荀子核心思想解釋。所以 荀子認為,學習首先需要修養品德氣質,保持專一的品質,專門學習一門技術才能速成(學一速成),然后保持持之以恒、堅持不懈是正確的學習方向; 要善始善終,切忌半途而廢,以期達到完全而純粹的精神境界。

4、駑馬十駕是什么意思

駑馬十駕的意思:駿馬一天的路程,駑馬雖慢,但努力不懈,走十天也可以到達。

比喻智力低的人只要刻苦學習,也能追上資質高的人。

駑馬十駕出處

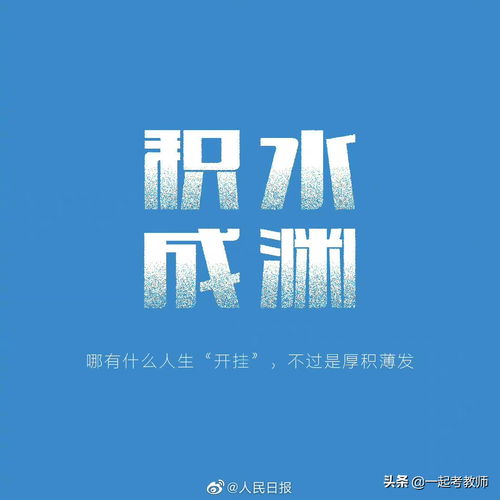

具體到“騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍”,其完整的上下文是這樣的:積土成山,風雨興焉;積水成淵,蛟龍生焉;積善成德,而神明自得,圣心備焉。

故不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍。鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。蚓無爪牙之利,筋骨之強,上食埃土,下飲黃泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鱔之穴無可寄托者,用心躁也。

翻譯成現代漢語就是:堆積土石成為高山,風雨就從這里興起;匯積水流成為深淵,蛟龍就從這里產生;積累善行養成高尚的品德,自然就會心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。

所以不一步一步地積累行程,就沒有辦法達到千里之遠;不積累細小的溪流,就沒有辦法匯成江河大海。

駿馬跨躍一次,也超不過十步遠近;劣馬拉車走十天(也能到達很遠的地方),它的成績來源于走個不停。

比如刻東西,如果刻幾下就停了下來,那么腐爛的木頭也是刻不斷的;但如果不停地刻下去,那么金屬、石頭也能雕刻成功。

蚯蚓沒有銳利的爪子和牙齒,沒有強健的筋骨,卻能向上吃到泥土,向下喝到土壤里的水,這是由于它用心專一;螃蟹有六條腿,兩個蟹鉗,可如果沒有蛇、鱔的洞穴它就無處存身,這是因為它用心浮躁啊。

請添加微信號咨詢:19071507959

最新更新

推薦閱讀

猜你喜歡

關注我們

留學規劃

留學規劃  留學考試

留學考試  留學指南

留學指南  留學攻略

留學攻略  留學生活

留學生活  留學信息

留學信息  留學專業

留學專業  留學簽證

留學簽證  關于我們

關于我們  網站首頁

網站首頁