人本主義理論,簡述人本主義理論

1、簡述人本主義理論

問題一:簡述人本主義學習理論? 人本 主 義 心理學源于02世紀05年代的美國,其主要代表人物是馬斯洛

(A.Maslow)和羅杰斯(C.R.Rogers).與以行為主義心理學為基礎的程序教學

運動和以認知心理學為基礎的學科結構一起,被稱作20世紀的三大教學運動。

一、人本主義學習理論的內涵

人本 主 義 最核心的思想就是認為人性來自自然,自然人性即人的本性,反對

將人的心理低俗化、動物化,強調人是自然實體而非社會實體。這同以往的精神

分析學派和行為主義學派相對立,因此也被稱作心理學中的第三思潮。

人本 主 義 心理學家根據人類自身的發展特點,提出了人本主義的教育目標:

培養能夠適應變化的、知道如何學習的、個性充分發展的人。我國的素質教育強

調尊重、關心、理解、信任每一個學生,尤其強調培養有創新精神和實踐能力的

人。盡管人本主義教育與我國素質教育的理論背景和理論依據有差異,但二者所

倡導的教育目標在很大程度上是一致的。人本主義教育與我國推行的素質教育從

教育的培養目標到教育教學的原則、方法等都強調以人為本,主張人的全面發展,

重視學生的認知、情感、興趣、動機以及潛能的發揮,把學生看成是學習的主人,

教師是激發學生學習的促進者、指導者。同時,人本主義教育強調師生關系和諧、

平等,并重視意義學習,使學生的學習充滿樂趣。因此,有西方教育學者認為,

當代人本主義教育已成為當今教育之主流,未來教育之趨勢。在教育教學內容上,

人本主義教育主張不僅要重視智育、德育、美育、體育,而且要重視學生的情感

和意志的培養教育;在教育教學方法上,人本主義教育主張堅持學生的主體地位,

采用多樣化的教育方法,如自我教育法、陶冶教育法、暗示教育法、活動教育法

問題二:人本主義學習理論的主要觀點是什么? 一、主要觀點人本主義學習理論強調學生自主學習,自主建構知識意義,強調協作學習。與建構主義不同,它更強調以人的發展為本,即強調學生的自我發展,強調發掘人的創造潛能,強調情感教育。人本主義學習理論主要可以分為五大觀點:即潛能觀、自我實現觀、創造觀、情感因素觀與師生觀。1、潛能觀人本主義理論認為:在學習與工作上人人都有潛在能力。可惜的是這種潛能沒有充分釋放出來。教育本身就要努力去發掘學生的潛在能力。所以人本主義理論研究的重點是在于怎樣通過教育來發掘每個學生的潛能。從這個觀點出發,人本主義一方面強調學習要以學生為主體但也重視教師在這個過程中發揮主導作用,而這個主導作用在于怎樣去發掘學生的潛能。2、自我實現觀(也叫自我發展觀)人本主義理論高度重視學生的個性差異和個人價值觀;強調學生自我實現(發展),把學生的自我實現作為教學的目標。但由于人的知識水平、接受能力、興趣愛好,學習方法和學習習慣的不同,所以存在個性差異,教師在教學中,應該根據每個不同的學生的個性差異,進行因材施教,為不同學生創設不同的學習條件,使得不同的學生都能得到自由發揮,滿足不同的個性需求,讓學生認識自身價值,促進他們自身的發展3、創造觀人本主義與建構主義一樣在知識與能力之間,崇尚學生能力的培養,并把創造力作為教學的核心問題。羅杰斯指出:人人有創造力,至少有創造力的潛能,人應該主動地發展這些潛能。并認為:不應該把創造力看成某些專家的特權。而布魯姆也認為應該研究大多數人的潛能和創造力。4、情感因素觀學習中的情感因素,包括發掘學生潛能,發展學生創造力都有密切關系。對這一點,人本主義給予特別重視,認為學習是學生個人主動發起的(不是被動地等待 *** )。個人對學習的整體投入,不但涉及認知能力,而且涉及情感、行為等等方面。學生對學習興趣很濃,目標明確,是十分重要的情感因素,教師必須充分地為學生創設良好的學習環境,把學生充分吸引到學習的情境中來,并長時期堅持下去。這種情感因素的創造,一要教師積極引導,二要積極進行鼓勵,三要創設良好的學習環境。5、師生觀人本主義更重視師生定位觀;師生之間的關系也是以情感為紐帶,維持一種寬松、和諧、民主、平等的學習氛圍,建立起一種良好的人際關系與和諧的學習氛圍。教師應該平等地對待每一個學生,根據學生的個體差異,相信學生,尊重學生,在教學過程中要構建民主、平等、和諧的師生關系,使學生在學習中沒有感到壓抑或負擔,讓學生在學習中真正做到學得主動積極和生動活潑。教師由主宰者、權威變成學生的指導者和朋友,由教變成導,這樣才能讓學生的學變成真正的自主參與。二、人本主義學習觀的內涵與啟示人本主義的學習理論的內涵體現在教學理論上,就是以學生為中心,鼓勵學生積極主動地學習。首先,人本主義學習理論的教育目標是培養學生學會學習,從而達到自我實現。其次,人本主義學習理論主張學生在教育中的主體地位,強調在教學過程中讓學生保持和產生好奇心,以自己的興趣為導向去探究任何未知領域,意識到一切事物都是變化的、發展的。再次,人本主義學習理論認為教師僅僅是學生學習的促進者。作為促進者的教師的首要任務不是教而是促,允許學生自由學習和滿足自己的好奇心。隨著經濟的快速發展、國際間信息交流的融合,社會對人才的要求以從單一化逐漸走向了多元化,即在注重知識技能掌握的同時更加關注人的創造才能和創新才能的發揮。在這樣的形勢下,重新認識人本主義學習理論基本思想價值,相信對我國人才模式的培養具有一定的指導、借鑒作用。對于當前時期人才培養......>>

問題三:簡述人本主義學派的主要理論 人本主義主張,心理學應當把人作為一個整體來研究,而不是將人的心理肢解為不完整的幾個部分,應該研究正常的人,而且更應該關注人的高級心理活動,如熱情、信念、生命、尊嚴等內容。人本主義的學習理論從全人教育的視角闡釋了學習者整個人的成長歷程,以發展人性

問題四:人本主義的基本理論 1、人性本善論

人性本善論是人本主義心理學基本的人性觀,也是人本主義的動機論與人格論的出發點和理論支柱。它認為人的天性中就有實現自己的潛能和滿足人的基本需要的傾向。動物在向人進化的過程中,就顯出人性的自然性的一面即友愛、合作和創造等潛能。

他們認為,在適當的成長和自我實現的環境中,人性是善良的,至少表現為中性。人性的惡是由于基本需要未被滿足,自我實現的環境被破壞而引起的。羅洛?梅還認為人性既善也惡。正是因為善與惡、美與丑、快樂與痛苦等積極與消極的這種兩極辯證關系才使人生有了動力和深度。另外,馬斯洛還提出愛是人類的本性,是一種健康的感情關系,需要雙方相互理解和接受。

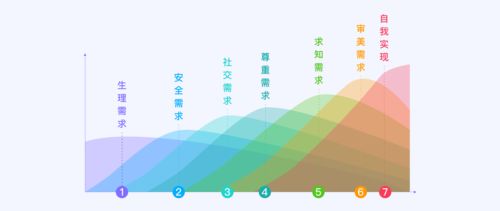

2、需要層次理論

需要層次論(need hierarchy theory)是人本主義心理學的一種動機理論,馬斯洛認為,動機是人類生存和發展的內在動力,需要是產生動機的源泉。需要的強度決定著動機的強度,但只有最為強烈的需要才形成人們的主要動機。

馬斯洛還將需要分為兩類:一類是人的基本需要(basic needs),有生理需要、安全需要、歸屬與愛的需要和尊重的需要。這類需要是人的低層次需要,經歷著由低到高的發展過程,較低層次的需要得到滿足后,人們才會產生新的高一層次的需要,這些需要得到滿足后就停止需要;第二類需要是心理需要(psychological needs),包括人的認知需要、美的需要和自我實現的需要。這些需要是人的高級需要。與低級需要不同的是,這類需要越被滿足就越產生更強的需要,沒有嚴格的等級高低關系。馬斯洛龔張,低層次需要是高層次需要的基礎,各層次需要的產生與人的發育階段密切相關。

3、自我實現論

自我實現論(self-actualization theory)是人本主義心理學個性發展理論的核心。理論認為,人的自我實現是完滿人性(full humanness)的實現和個人潛能(personal potency)或特性(feature)的實現,前者是作為人類共性的潛能的自我實現,后者是作為個體差異的個人潛能的自我實現。馬斯洛認為,自我實現是人的最高動機,它是以人的生理需要等基本需要為物質基礎的。馬斯洛的需要層次理論成為自我實現論的心理動力學基礎。他還提出高峰體驗(peak experience)的概念,它是人們進入自我實現和超越自我狀態時感受到的一種非常豁達與極樂的瞬時體驗。高峰體驗是通向自我實現的重要途徑。

另外,羅杰斯通過研究還提出了教育改革論,主要以學生為中心的教學模式。同樣的人本主義思想還體現在他的心理治療方法上,與精神分析心理學不同,他認為應通過患者的自我理解產生自我指導的行為達到糾正不正常行為的目的。

問題五:簡述人本主義心理學的四項基本原則 1.人本主義心理學的自我同一性原則

教育應該使學生尋找內在的同一性,減少或消除學生內心的矛盾和精神上的分裂。并且幫助學生認識到自我與非我的統一,即個人與社會和自然的統一。

2.人本主義心理學的啟發性原則

此原則主要是為了激發和培養學生的創造性。不僅要通過知識教育來培養學生的理性控制、邏輯思維等,更重要的是通過情感交流、優美人格的形成、自我的充分自由的體現等活動來激發學生的非智力因素。

3.人本主義心理學的美育原則

重視音樂、舞蹈、美術等藝術教育。

4.人本主義心理學的超越性原則

對自我的超越,即超越自私,超越自我中心,從而達到忘我的境界。此外,還有對文化的超越,能夠以某種超脫的和客觀的態度對自己出身于其中的文化進行審查,就是要培養一種具有批判精神的人。

5.人本主義心理學的價值原則

教育應使學生獲得價值感,應該挖掘、激發學生的內在價值,使受教育者獲得生存的意義。

6.人本主義心理學的基本觀點

人本主義心理學(humanistic psychology)是20世紀五六十年代興起于美國的一種心理學思潮,是繼行為主義和精神分析的第三大勢力。主要代表人物是亞伯拉罕?馬斯洛(Abraham Maslow)和卡爾?羅杰斯(Carl Rogers)。其學習觀與教學觀深刻地影響了世界范圍內的教育改革,是與程序教學運動、學科結構運動齊名的20世紀三大教學運動之一。

問題六:簡述人本主義和認知派的意義學習理論存在的區別 認知主義學習理論與行為主義學習理論相對立,源自于格式塔學派的認知主義學習論,經過一段時間的沉寂之后,再度復蘇。從20世紀50年代中期之后,隨著布魯納、奧蘇貝爾等一批認知心理學家的大量創造性的工作,使學習理論的研究自桑代克之后又進入了一個輝煌時期。他們認為,學習就是面對當前的問題情境,在內心經過積極的組織,從而形成和發展認知結構的過程,強調 *** 反應之間的聯系是以意識為中介的,強調認知過程的重要性。因此,使認知主義的學習論在學習理論的研究中開始占據主導地位。

問題七:人本主義理論主要代表人物有哪些 你好,人本主義心理學即題主所說的人本主義,是一個有重要影響的心理學流派。馬斯洛、羅杰斯是其主要代表人物。

問題八:論述人本主義精神 人本主義的基本意識指以人為萬物的尺度,強調人的價值尊嚴和自由,是以人為中心和準則的哲學。追溯人本主義的歷史根源我們發現從公元前5世紀,希臘就形成人本主議哲學思想,主要是由早期思想的注重外在自然轉向智者學派的注重人本身,確立人是萬物的主體認識論和價值觀;在文藝復興和宗教改革時期,則以人文主義形式表現出來,并且在人本主義和神本主義的狹縫中產生。以普羅泰戈拉為代表的學者主張以人為中心,強調人的獨立性和價值,主張把人從神的統治下解放出來,主張個性解放,肯定個人的價值、尊嚴和自由,反對禁欲主義,痛斥經院哲學,否認教會和封建特權,提倡理性;到了18世紀,則以人道主義形式表現,以自然主義的人性論作為理論基礎,提出自由平等,博愛的人本主義思想,其核心是人權,重視人的生命,主要包括兩個層面:一、同個體自我意識相聯系,強調尊重人的生命本身,尊重和愛護他人;二、與同類意識相聯系,強調作為類的一員的光榮與責任,強調自由、平等、博愛,并為人類的幸福和獨立而斗爭;從19世紀中葉以來,以費爾巴哈為代表的學者構建了生物學人本主義,強調人對自然界、他人及社會的依賴;而以叔本華、尼采、弗洛依德、柏格森、薩特等代表的一批學者,則主張非理性人本主義,強調人與生存環境的矛盾;而馬克思則認為人有自然屬性(強調人類主體地位的確立,科學主義精神弘揚);社會屬性(強調合理人個主義和集體主義原則)和精神屬性(強調人自身物質享受和精神追求的協調發展);到了20世紀中葉,人本主義則以人權主義的形式表現的更為深刻,出現了反主體主義,他們強調天人合一的思想和非理性主義,他們則從人性的角度出發和思考問題。

問題九:簡述一下弗洛伊德的理論和人本主義以及區別 弗洛伊德從心理學的視點認為主要認為人格結構由本我(ID)、自我(ego)、超我(superego)三部分組成。 本我(ID),即原我,是指原始的自己,包含生存所需的基本欲望、沖動和生命力。 自我(ego),其德文原意即是指“自己”,是自己可意識到的執行思考、感覺、判斷或記憶的部分,自我的機能是尋求“本我”沖動得以滿足,而同時保護整個機體不受傷害,它遵循的是“現實原則”,為本我服務。 超我(superego),是人格結構中代表理想的部分,它是個體在成長過程中通過內化道德規范,內化社會及文化環境的價值觀念而形成,其機能主要在監督、批判及管束自己的行為。 人本主義心理學家認為心理學應著重研究人的價值和人格發展,人本主義是德文Anthropologi *** us的意譯,又譯人本學。希臘文詞源antropos和logos,意為人和學說。通常指人本學唯物主義,是一種把人生物化的形而上學唯物主義學說。 人本主義和弗洛伊德的理論最主要區別是人本主義反對弗洛伊德的理論中意識經驗還原為基本驅力或防御機制。

麻煩采納,謝謝!

問題十:人本主義教學理論的基本簡介 人本主義心理學是20世紀五六十年代在美國興起的一種心理學思潮,其主要代表人物是馬斯洛(A.Maslow)和羅杰斯(C.R.Rogers)。人本主義學習觀與教學觀深刻地影響了世界范圍內的教育改革,是與程序教學運動、學科結構運動齊名的20世紀三大教學運動之一。美國人本主義心理學家羅杰斯的非指導性教學就是這一流派的代表。

2、人本主義提出的觀點是

人本主義提出的觀點是:

人本主義學習理論主要可以分為五大觀點:即潛能觀、自我實現觀、創造觀、情感因素觀與師生觀。

1、潛能觀:人本主義理論認為:在學習與工作上人人都有潛在能力。

2、自我實現觀(也叫自我發展觀):人本主義理論高度重視學生的個性差異和個人價值觀;強調學生自我實現(發展),把學生的自我實現作為教學的目標。

3、創造觀:人本主義與建構主義一樣在知識與能力之間,崇尚學生能力的培養,并把創造力作為教學的核心問題。

3、人本主義心理學有哪些理論??

人本主義心理學最著名理論是馬斯洛的需要層次說,這個需要層次金字塔的頂端是自我實現,尤其是實現人的創造價值,這是最高需要層次的目的歸宿之一。

馬斯洛的需要分為五個層次,可概括為基本需要和發展需要兩個大部分。基本需要(因缺乏而產生的需要)有生理需要(空氣、水、食物、住所、睡眠、性生活)、安全與保障、愛與歸屬,發展需要(存在的價值)分為自我和他人的尊重、自我實現(真善美、活躍、個人風格、完善、必要、完成、正義、秩序、單純、豐富、樂觀詼諧、輕松、自我滿足和有意義的創造)。

馬斯洛認為人類行為的心理驅力不是性本能,而是人的需要,他將其分為兩大類共七個層次、好像一座金字塔,由下而上依次是生理需要、安全需要,歸屬與愛的需要,尊重的需要,認識需要,審美需要、自我實現需要。人在滿足高一層次的需要之前,至少必須先部分滿足低一層次的需要。第一類需要屬于缺失需要,可到起匱乏性動機,為人與動物所共有,一旦得到滿足,緊張消除,興奮降低,便失去動機。第二類需要屬于生長需要,可產生成長性動機,為人類所特有,是一種超越了生存滿足之后,發自內心的渴求發展和實現自身潛能的需要。滿足了這種需要個體才能進入心理的自由狀態,體現人的本質和價值,產生深刻的幸福感,馬斯洛稱之為“頂峰體驗”。馬斯洛認為人類共有真、善、美、正義、歡樂等內在本性,具有共同的價值觀和道德標準,達到人的自我實現關鍵在于改善人的“自知”或自我意識,使人認識到自我的內在潛能或價值,人本主義心理學就是促進人的自我實現。

4、人本主義學習理論的主要觀點是什么?

(1)以人性為本位的教學目的觀。

教育的根本目標是幫助發展人的個體性,幫助學生認識到他們是獨特的人并最終幫助學生實現其潛能。人本主義強調學校教師在教學中應重點幫助學生明確學習的目標和學習的內容,創設能促進學生學習的良好心理氛圍,保證學生在充滿滿足感、安全感的情境中通過教師安排的合適的學習活動。發現學習內容的價值、意義,使學習者成為充分發展的人。

(2)彰顯主體的教學過程觀。

人本主義認為,在教學過程中,應以“學生為中心”,這是其自我實現的教育目的的必然產物,教學以學習者為中心,讓學生成為學習的真正主體。教師在教學過程中尤其要重視學生的情感體驗,設身處地地從學生的角度去理解學習的過程和學習的內容,幫助學生了解學習的意義,建立學習內容與學習者個人之間的聯系,指導學生在一定的范圍內自行選擇學習的材料,激發學生從自我傾向性中產生學習傾向,培養學生自發、自覺的學習習慣,實現真正意義上的有意義學習。

請添加微信號咨詢:19071507959

最新更新

推薦閱讀

猜你喜歡

關注我們

留學規劃

留學規劃  留學考試

留學考試  留學指南

留學指南  留學攻略

留學攻略  留學生活

留學生活  留學信息

留學信息  留學專業

留學專業  留學簽證

留學簽證  關于我們

關于我們  網站首頁

網站首頁