魯爾危機,魯爾危機的事件簡介

1、魯爾危機的事件簡介

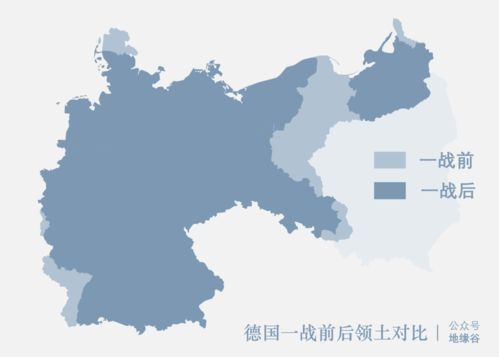

德國的賠款問題是凡爾賽和約中懸而未決的最復雜的問題之一。1922年7月,德國政府以通貨膨脹、財政危機為由,請求延期支付賠款。1923年1月11日,法國聯合比利時,以德國不履行賠款義務為借口,出動10萬軍隊占領德國的魯爾工業區,釀成“魯爾危機”。對此,德國實行“消極抵抗”的政策。德國出現了企業停工,工業生產下降,資金大量外流,失業工人激增,通貨膨脹達到天文數字;柏林工人罷工,德國政局動蕩不安。這就是魯爾危機。危機對德國的打擊是慘重的。英美兩國害怕德國經濟陷于崩潰導致社會危機甚至引起革命,要求盡快結束魯爾危機。此時,德、法雙方也都難以堅持原來的政策。魯爾冒險的失敗導致法國“得不償失”,在德國賠款問題上喪失優勢,最終導致德國的賠款問題的領導權轉向英美手中,開始受英美的擺布。

2、什么事件使法國喪失了在德賠款問題的優勢?

一戰后,德國以各種理由不履行戰后賠款。1923年1月11日,法國聯合比利時,以此為借口,出動10萬軍隊占領德國的魯爾工業區,釀成“魯爾危機”。在這次事件中,法國喪失了在德國賠款問題上的優勢。 對此,德國政府實行“消極抵抗”的政策。緊接著出現了魯爾區大部分企業停工,大量工人失業,工業生產總值下降,資金大量外流,通貨膨脹嚴重。后來柏林工人罷工,德國社會出現動亂,政局動蕩不安。這就是魯爾危機。

危機大大打擊了德國的發展。英美兩國擔心德國經濟陷于崩潰導致社會危機甚至引起革命,這樣就威脅到了自己在德國的利益,因此要求盡快結束魯爾危機。此時,德、法雙方也都難以堅持原來的政策。在這場危機中損失最大的是法國,它在德國賠款問題上的優勢喪失,德國賠款問題的領導權轉向英美手中,法國不得不受英美的擺布。

占領魯爾失利后,法國國內主張與德國和解的力量漸占上風。1925年法國與德國締結了一系列條約,希望通過協商,改善與德國關系,解決以后的戰爭賠款問題。這些主張得到了德國政府的積極響應。1925年10月,德法比英意和波捷等有關國家在洛迦諾開會,締結了德法比英意《相互保證公約》。同時德分別同法國、比利時簽訂《仲裁條約》。這些條約統稱《洛迦諾公約》。

《洛迦諾公約》緩和了法、德等國的關系,德國取得了與其他國平等的地位,有利于歐洲局勢的穩定。公約的締結也為德國重新鋪平了成為政治大國的道路,并且最大限度地促進了德國經濟的發展。不久,德國成為國聯行政院常任理事國。此后,德國逐漸突破了《凡爾賽合約》對其在政治、經濟、軍事等問題上的限制。這一公約同時也大大削弱了法國在歐洲的地位。

3、在第二次世界大戰時期,南斯拉夫為什么對德軍恨之入骨?

第一次世界大戰后,德國淪為戰敗國,受到英法為首西方列強的壓制。德國百廢待興,不僅缺乏建設資金,而且要支付巨額的經濟賠款。1923年1月11日,法國聯合比利時,以德國不履行賠款義務為借口,出動10萬軍隊占領德國的魯爾工業區,釀成了“魯爾危機”。面對如此困難的處境,顯然單憑德國的力量,根本無法撬動英法的殖民霸權。

一九四一年的三月二十六日,第二次世界大戰期間,在南斯拉夫的首都,貝爾格萊德發生了一場政變。這場政變是由南斯拉夫國內的反法西斯勢力所發起的,目的是為了毀掉南斯拉夫王室與邪惡的德意志第三帝國之間的“合約”。但是,這次政變非但沒有對法西斯德國沒有造成任何傷害,反而加速了南斯拉夫的淪陷。

第二次世界大戰前夕,希特勒成為了德國最高元首,為了實現領土的擴張,他開始瘋狂擴軍,并將整個歐洲作為了自己首先要吞并的目標。1939年,德國與意大利、日本建立了法西斯軸心國,三國共同結盟。

9月1日,德軍對波蘭不宣而戰,并且很快就將其吞并。次年,德國開始進攻西歐,他們以閃擊戰術很快突破了比利時、荷蘭等國的防線,又繞過馬奇諾防線逼迫法國投降,整個西歐,后來只有英倫半島正在抵抗。

德國重新崛起,背后是美國的資金與蘇聯的資源,可以說這才是德國崛起的兩大“恩公”。要知道德國是個“貧油國”,德國工業化需要大量的石油等資源。蘇聯是世界二號產油國,蘇聯的支持是德國崛起的重要保證。但蘇聯也缺錢,甚至比德國還要缺錢,這就導致德國只能從美國那里獲得資金支持。

4、德國1923年為什么會出現嚴重的通脹?

1、原因之一:沉重戰爭賠款,導致德國經濟不堪重負。

一戰結束時,英國和法國均欠下美國多達40多億美元的戰爭債務。英國著名經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯曾提議取消協約國之間所有的戰爭債務,他認為這對世界的繁榮至關重要。

但是,此時的美國政府卻固執于短視的經濟利益,堅持讓協約國償還戰爭債務。鑒于美國的立場,英法兩國只好寄希望于從戰敗的德國那里獲得高額的戰爭賠款來償還戰爭債務。

1921年,賠款委員會公布了德國賠款總額為1320億金馬克,相當于350億美元的黃金。

2、魯爾危機重創德國經濟,是德國通脹的直接導火索。

1922年底,賠款委員會宣布,德國沒有按時交付煤和原木,法國和比利時軍隊于1923年1月開進了德國魯爾工業區,魯爾危機重創德國經濟。

德國政府為了支持魯爾區的工人罷工,印發越來越多的紙幣。1923年底,德國出現了嚴重的通貨膨脹,馬克變得一文不值。

德國的惡性通貨膨脹

德國流通的貨幣“馬克”(全稱是“紙馬克”Papiermark)從1914年到1923年的貶值情況。

第一列是1金馬克(金馬克Goldmark是德國1873年到1914年使用的貨幣)兌換馬克的數量,從1914年引入新版馬克代替金馬克時候的1:1,到1923年11月初已經變成1:100,000,000,000(一千億)。

第三列是寄一次信件需要多少馬克。1918年初只需要0.15馬克,到了1923年寄信就得花一億馬克。最后一列則是美元對馬克的匯率。

1914年1美元等于4.2馬克,但1923年馬克已經貶值到了1美元等于420,000,000,000馬克(4200億)。

這些數字后面有多少個零其實已經不重要了,馬克已經貶值的如同廢紙。而且確實,這些紙幣真的被當做廢紙使用了。

家里生火取暖不用再去買柴火了,而是直接燒鈔票取暖,因為燒鈔票比燒木材還便宜,注意下圖這個人燒的可是一億馬克面額的鈔票:

小孩子們也不用買玩具了,直接可以拿一捆一捆的鈔票壘房子;

普通民眾的生活,對整個國民經濟更是帶來了毀滅性的打擊。先看一下股票市場,政府印鈔票通常會推高股票指數。德國股票指數在1917年剛剛超過100點,到了1923年直接超過了10萬億點。

而勞動力市場同樣產生了較大波動。下面這張圖是德國勃蘭登堡州地區的就業人數(不過缺少數量單位),藍色是原始數據,橙色是剔除了季節影響的數據。

從20年代末開始就業率出現下滑,到了1932年跌落到了谷底。雖然這一數據是惡性通脹發生之后,但我想就業率的下滑與通脹導致的經濟崩潰存在緊密聯系。

到了1923年,德國政府終于想出了辦法暫時緩解了這場惡性通貨膨脹。主要的措施是發行新貨幣,代替舊版馬克,匯率為一個新貨幣單位等于一萬億老版馬克。

同時政府控制貨幣發行量。此外經過與一戰戰勝國的協商,德國的戰爭賠款得到削減。

其實根據《凡爾賽和約》的規定,德國的戰爭賠款并不是以德國市面上的馬克來償還的,所以通貨膨脹并不會導致賠償款的貶值,但是一個經濟臨近崩潰的德國對于戰勝國來說終究不是什么好事,在這一點上政治家的覺悟要遠遠低于凱恩斯。

不過歐洲政治家的反應還是太遲了,這場經濟危機讓魏瑪共和國元氣大傷,人民群眾的不滿和失望情緒到達極點。

惡性通貨膨脹最大的受害者當屬德國的廣大民眾,他們苦心積累的馬克變得一文不值,財富直接歸零。民眾最失望的時刻,也正是新的政治勢力野蠻生長的好時機,這次登上歷史舞臺的就是納粹。

在魏瑪共和國后期的30年代初,納粹黨迎來了擴張的黃金期,他們告訴人們,納粹黨會讓德國的經濟重新復蘇,會讓人們重新得到工作,過上幸福的生活。

30年代初也正是就業率的最低谷,納粹黨的這套宣傳十分有號召力,而且不要忘了,納粹黨的全稱可是“國家社會主義工人黨”(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP),僅僅這個名字就對勞苦大眾有足夠的吸引力了。

果然,在1933年,納粹黨通過選舉上臺執政,德國開始了一個更加黑暗的時期。而當初協約國企圖通過《凡爾賽和約》限制德國的計劃徹底落空,反而迎來了另一場規模更大的世界大戰。凱恩斯一語成讖。

雖然我們不能簡單的把納粹上臺歸因于這場經濟危機,但這次惡性通脹對于納粹的崛起多多少少起到了助推作用。

此外,這次惡性通脹的另一個更加長遠的影響是,德國人自此之后對國家的貨幣政策慎之又慎,因為那次通脹的惡果實在是太過刻骨銘心。

第二次世界大戰后,“獨立的中央銀行”、“保持幣值穩定”作為核心準則被刻在了德國經濟體系當中,政府絕對不允許利用貨幣政策濫印鈔票來刺激經濟,德國聯邦銀行作為中央銀行擁有獨立的地位。

后來到了世紀之交的20世紀末,歐盟建立起統一的貨幣市場,引入歐元并建立了歐洲中央銀行。歐洲央行就是根據德國聯邦銀行的模式建立的,在之后的數年時間里都堅持絕對的獨立性。

人民網-一戰后德國遭遇經濟困境 納粹黨煽動民情奪取政權

鳳凰網資訊-1923年德國爆發惡性通貨膨脹:女子用馬克當柴燒

請添加微信號咨詢:19071507959

最新更新

推薦閱讀

猜你喜歡

關注我們

留學規劃

留學規劃  留學考試

留學考試  留學指南

留學指南  留學攻略

留學攻略  留學生活

留學生活  留學信息

留學信息  留學專業

留學專業  留學簽證

留學簽證  關于我們

關于我們  網站首頁

網站首頁